富士小说>瞻云酒店 > 第31章(第3页)

第31章(第3页)

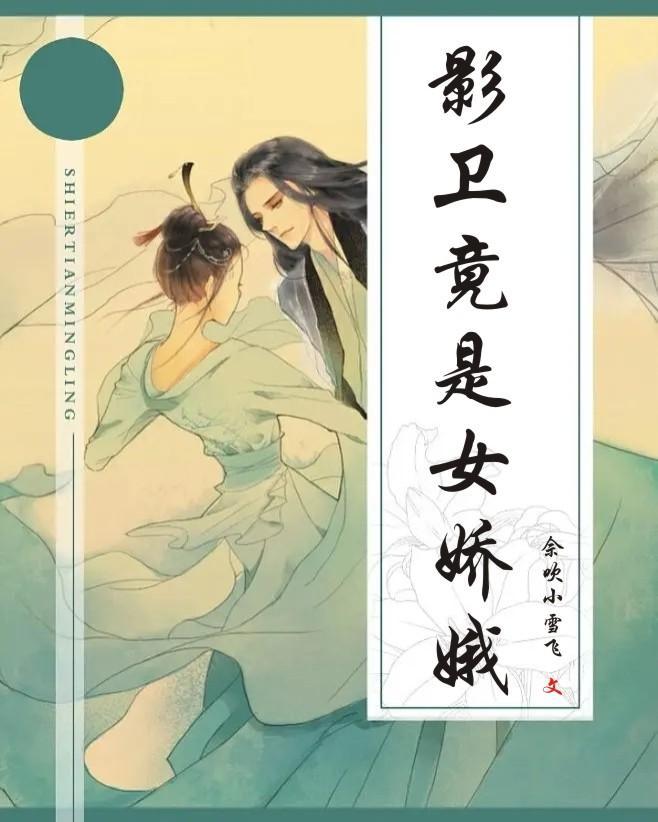

泪眼朦胧中,看见当年那场婚礼。

花车百戏,锣鼓喧天。九九天马引道,八八绸伞蔽日。明光殿前白玉阶暖,廊生幽香;室内有女,珠冠加顶,庙服加身。益州的少年头戴爵弁,着玄衣纁裳,配绅带,悬玉觿,行过北阙甲第,入朱雀门,踏进殿来。

盛装的新妇回首,看见他。

人还是那个人,只是眉间去了年少风发,多了沧桑端肃;只是这日他头戴法冠,身着朱袍,是位极人臣的三公之一。

夕阳斜照,光覆在全部点燃的铜鹤烛台上,晚风拂过,晃得看不清彼此。

屋中屏退了侍者,原是阿兄有话嘱咐族妹,然门户揭开,清清白白。

他说,来此三事,一乃告知她入宫的任务,低低说了许久,最後问记下了吗?

新妇颔首,记下了。

二则向她道歉。

数月来今朝他头一回提起六月廿六那个晚上,有些报赧道,“我不该将你当作殿下,既不尊重你,又对不住殿下。实在丶你不知道,你有多像她。”

他向她拱手致歉,“愿袍泽之谊长生,你我并肩同行。”

江瞻云没有与他回礼,只伸手扶过他,顿了片刻道,“阿兄,若殿下还活着,你……”

薛壑道一声“傻话”,说第三事。

三则给她添妆,来增她一物。

打开,是一副六枚整套的红宝石缠金护甲,其中一枚用玉补了一角,雕成梅花的纹络。

江瞻云盯在那处,匆忙垂下了眼睑。

“这幅护甲原是当年我送给殿下的,我惹她生气让她不喜被退了回来。”薛壑抚摸匣中饰物,低声笑了笑,“我让你住在殿下的屋中,送你曾经属于殿下的护甲,乃盼着她能保佑你,保佑你我,平安顺遂。”

他笑着擡起头,将匣子放在一边,转身离开。

“阿兄——”江瞻云缓了缓,唤住他,“我有话与您说。”

薛壑返身顿在远处,没有走近,但也不肯再走近。

何其荒唐,片刻前他还在为六月里的事同人道歉,然实质上今日在他踏入此处的一刻,沉寂了许久的一颗心就跳动得格外剧烈。

他看着严妆华服的女郎背影,恍若看到五年前与他新婚的江瞻云。

大约这向煦台又将荒无人烟,大约他又要重归孤寂。

才生这错觉吧。

他这般说服自己,同新妇温声道,“你说吧。”

“阿兄提及廿六那晚,您不是疑惑殿下备婚的态度吗?我猜了一下,可能是……”江瞻云望着薛壑,“可能是因为您不够积极,她生气觉得自己剃头挑子一头热,所以就也不积极操持了。”

薛壑蹙了蹙眉,“我不是不愿意操持,是礼制在前,本无需问我。我纵是有建议和想法但若无人来问,自然是不说的好。无端多言,便有恃宠而骄之嫌。”

“是这个理。”江瞻云依旧垂着眼睛,“那可能是殿下久居人上,没想到这遭,误会了您。”

“还有你说那个玉项圈,我从女子的角度猜,许是殿下觉得项圈可时时佩在身,如您时时在侧。”

薛壑瞳孔缩了一下,瞬间涌起大片水雾,半晌道,“若如此,我更对不起她了。”

“我……”江瞻云愣住,她本想安慰他,却忘记了于他而言,自己早已死去,累他愧疚更深,许久绞尽脑汁道,“你别这样想,至少——”

她的目光落在那副红宝石护甲上,嗓音微微在颤,“至少你们年少彼此有情,爱过就不枉此生。”

“多谢。”薛壑煞白的脸扯出一抹笑。

夕影跌落,晚霞大片大片盛开在西方天际,火一样燃烧,血一般泼洒。

“阿兄,牢您帮我把护甲戴起来,送我啓程。”

她向他伸出手。

他再度抚上那套护甲,红宝石溢彩流光,玉色梅花点缀。他笑了笑,伸手给她一支支戴好,“一路平安。”

日暮黄昏,未央宫朱雀门开,她从他身前走过,华服迤逦,留他一道故人身影。

——本卷完